la scEnographie lyrique

La fonction de metteur en scène n'existe officiellement, dans les théâtres lyriques, que depuis le début du XIXe siècle et le rôle de celui-ci a varié avec les époques. Aussi une partie de cet article (notamment celle qui concerne les XVIIe et XVIIIe siècles) traite-t-elle de ce que l'on appelle la scénographie (art du décor et des éclairages, machines, etc.). Dans une perspective historique, les termes de mise en scène et de scénographie se recoupent souvent, et il a paru plus logique de les réunir sous une seule rubrique.

De la naissance de l'opéra à la fin du XVIIe siècle

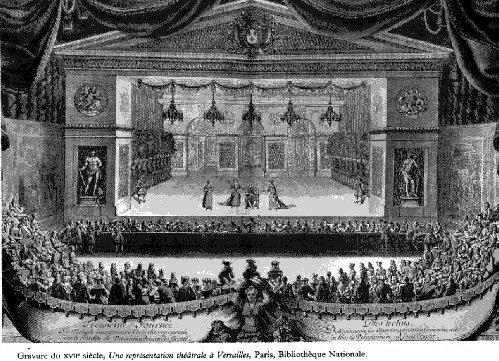

Quand, dans les toutes dernières années du XVIe siècle, les membres de la Camerata fiorentina « inventèrent » l'opéra, la « mise en scène " s'inspira, par la force des choses, des pratiques et des genres théâtraux du temps (notamment du ballet de cour et du théâtre des jésuites). Représenté à l'origine dans les palais des princes et des grandes familles ecclésiastiques (les Gonzague à Mantoue, les Barberini à Rome), souvent commandé au compositeur pour célébrer un événement, l'opéra ne pouvait être qu'un spectacle de grand luxe. Lorsqu'il devint accessible au public bourgeois (la première salle, le théâtre San Cassiano, s'ouvrit à Venise en 1637), il conserva sa scénographie fastueuse, avec de multiples changements de décors et des machines compliquées. En fait, le public du XVIIe siècle venait à l'opéra autant pour l'émerveillement de l'œil que pour le plaisir de l'oreille.

Les décors

Qu'ils représentassent un palais, un jardin ou un lieu sauvage, leur dessin suivit les règles de la perspective à point de fuite central et de la symétrie. Pour accentuer l'effet d'éloignement, on disposait parfois au dernier plan de petites figurines découpées. Ce parti pris présentait au moins un inconvénient : il interdisait aux chanteurs de « remonter », de quitter le devant de la scène, sous peine de détruire l'illusion optique. Latéralement, la scène était bordée par des telaris, prismes triangulaires dont chaque face supportait un élément de décor différent, et que l'on faisait pivoter tous ensemble pour obtenir un changement rapide, ou, plus souvent, par des coulisses plates, châssis mobiles garnis de toile peinte que l'on glissait et que l'on enlevait facilement (placées de biais par rapport à la rampe, ces coulisses permettaient d'obtenir un effet de mur fermé). Grâce aux coulisses et aux toiles de fond interchangeables, on pouvait réaliser, au cours du même spectacle, de multiples changements de décors (parfois à vue, ce dont le public était très friand). La décoration des premiers opéras intéressa des peintres comme le Bernin (décors du Sant'Alessio de Landi) et, en France, un décorateur comme Bérain. Un des maîtres de la scénographie au XVIIe siècle fut l'architecte italien Giacomo Torelli (1604-1678), renommé dans toute l'Europe, et que Mazarin fit venir à Paris en 1645. Torelli perfectionna le système des coulisses et sut jouer en virtuose de la verticalité de l'espace en faisant grand usage des trappes et des « gloires ».

Les machines

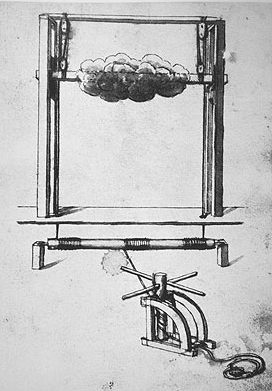

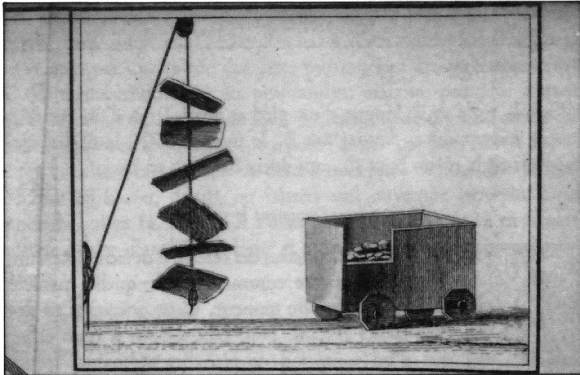

À la magnificence des décors, vint s'ajouter l'emploi d'une machinerie ingénieuse, qui, par poids, contrepoids, poulies, trappes et balançoires interposés, fit mouvoir les nuages, courir le char de Phaéton et s'écrouler le palais d'Armide. Une machine à peu près obligée fut la « gloire », véhicule préféré des dieux de l'Olympe pour descendre parmi les mortels. Les machines n'étaient pas apparues avec l'opéra : déjà, dans les mystères du Moyen Âge, on voyait voler des anges et une gueule de monstre cracher les flammes de l'Enfer. Pendant la Renaissance, Léonard de Vinci et Bruneleschi s'étaient intéressés à ces appareils, qui étaient abondamment utilisés dans le théâtre des jésuites et les ballets de cour. Cependant, ils devinrent un élément tellement primordial du spectacle d'opéra qu'on les construisait parfois avant même que l'ouvrage auquel ils étaient destinés fût composé. En France, où pourtant, sous l'influence de Lully, on en faisait un usage relativement modéré, les machines suscitèrent un débat d'intellectuels. Certains écrivains, tel Saint Évremond, critiquaient la gratuité de leur emploi, tandis que La Bruyère estimait qu'« elles augmentent et embellissent la fiction ». En 1637, l'architecte italien Niccola Sabbatini fit paraître une théorie des machines, Pratica di fabbrica, scene e machine de teatri, où sont dévoilés des procédés dont beaucoup sont encore en usage.

_

_

Les costumes et l'éclairage

Les costumes, comme ceux de tout le théâtre de l'époque, ignoraient superbement la vérité historique : les héros et les rois portaient des casques empanachés et des cuirasses à la romaine. On reconnaissait les dieux à certains attributs stéréotypés : la foudre pour Jupiter, un arc et un carquois pour Diane, par ailleurs vêtue en costume de cour. Tous les vêtements étaient luxueux, que le personnage fût riche ou misérable. Les étoffes brillantes, les couleurs vives, les bijoux contribuaient à l'éclat du spectacle et permettaient d'accrocher la lumière. L'éclairage, en effet, était pauvre ; il était fourni par des lampes à mèche (biscuit) qui brûlaient de l'huile de pied de bœuf et dont la fumée irritait la gorge des chanteurs. Ces lampes, ainsi que des bougies, étaient disposées le long de la rampe, dans les coulisses et dans les cintres. Cependant, depuis déjà un siècle, on savait colorer les éclairages en plaçant devant les sources lumineuses des bocaux remplis d'un liquide rouge ou bleu, et en varier l'intensité en utilisant des caches.

Le jeu et la place des chanteurs

Les chanteurs, gênés par le poids et l'ampleur de leurs costumes, avaient un comportement statique. Ils faisaient toujours face au public et se tenaient à l'avant-scène, à la fois pour des raisons pratiques (la faiblesse de l'éclairage aussi bien que la perspective frontale des décors leur interdisaient de « remonter ») et pour des raisons d'étiquette : lorsque le roi, ou le prince, était présent, il était assis au milieu du premier rang ou dans sa loge, face à la scène, et c'était à lui que l'on était censé s'adresser. Les chœurs étaient placés en général des deux côtés de la scène, alignés obliquement par rapport à la toile de fond, de façon à en souligner la perspective. Plus rarement, ils étaient disposés en croissant.

Les compositeurs, qui furent leurs propres « metteurs en scène » pour ce qui concerne l'interprétation (et parfois leurs propres interprètes, tels Peri et Caccini), essayaient pourtant d'obtenir des chanteurs une certaine expressivité tant musicale que gestuelle. Dans la préface de Dafne, Marco da Cagliano donnait des indications sur la façon dont ses interprètes devaient entrer en scène, marcher, et il leur demandait d'accorder leurs gestes et leurs pas au mouvement de l'orchestre et du chant. Il semble que les compositeurs soient rarement parvenus à faire passer leurs intentions dans les faits, à la notable exception de Lully, dont les « tragédies en musique » sacrifiaient moins à la virtuosité vocale que les opéras italiens et qui, grâce à la force exceptionnelle de sa personnalité et à l'expérience acquise auprès de Molière, avait pu former une troupe de chanteurs-comédiens.

Le XVIIIe siècle

Au début du XVIIIe siècle, le spectacle d'opéra s'était déjà installé dans la routine : par la faute des librettistes et des compositeurs, qui choisissaient toujours les mêmes sujets héroïques ou mythologiques ; par la faute aussi du public, qui se soumettait avec délices à la dictature des castrats et des sopranos.

En continuant de puiser leur inspiration auprès des dieux de l'Olympe et des héros des romans de chevalerie, les librettistes contraignirent les décorateurs à représenter indéfiniment les mêmes lieux : une grotte, un palais, un enfer, etc. À l'époque de Rameau, la liste de ces lieux était suffisamment restreinte pour que les théâtres puissent disposer d'un fonds de décors servant à la représentation de tous les opéras. La décoration, cependant, suivit l'évolution de la peinture et de l'architecture. À la place de la perspective frontale, on vit apparaître la « scène d'angle » à nombreuses perspectives obliques, dont on attribue l'invention à Ferdinando Galli-Bibiena (1656-1743). En France, François Boucher fut nommé décorateur de l'Opéra en 1737 ; avec lui, le décor était surtout une peinture de chevalet agrandie aux dimensions de la scène. À la même époque, le Florentin Servandoni étonna le public parisien par la monumentalité de ses décors. Ce fut au XVIIIe siècle que s'instaura l'habitude, qui se prolongea jusqu'aux débuts du XXe, de confier la décoration de chaque acte à un peintre différent.

Le goût des machines, s'il s'était quelque peu atténué, ne disparut pas. D'ailleurs, plus que jamais, l'opéra était un spectacle qui cherchait à plaire, à étonner, à éblouir le spectateur. Les costumes étaient toujours aussi somptueux et toujours aussi éloignés de la vérité archéologique : les héroïnes portaient d'immenses perruques poudrées et des robes à crinoline. Les héros masculins, coiffés d'un casque à panache, portaient désormais des costumes à tonnelet. Les personnages de l'opéra bouffe et ceux de l'opéra-comique n'étaient guère habillés de façon plus réaliste : les bergères étaient enrubannées et les paysannes chaussées d'escarpins.

Les conditions qui empêchaient les déplacements des chanteurs (règles de l'étiquette, lourdeur des costumes, faiblesse de l'éclairage) demeuraient les mêmes, et ce n'était pas l'avènement des castrats et des sopranos belcantistes qui allait apporter plus de vérité à la gestuelle et à la mimique. Non seulement les chanteurs continuaient à se tenir invariablement sur le devant de la scène, mais ils établirent une hiérarchie des places qui faisait en quelque sorte pendant à l'étiquette régnant dans la salle : le côté « jardin » (côté gauche de la scène vue de la salle), considéré comme noble, était réservé aux prime donne et aux ténors, tandis que les basses occupaient le côté « cour », quelles que fussent les exigences du livret. Les spectateurs, d'ailleurs, n'avaient cure de la vraisemblance. En Italie, les loges commençaient à devenir ce qu'elles furent au temps de Stendhal : des salons où l'on se rendait visite. En France, dans la seconde moitié du siècle, des tendances naturalistes se firent jour. Les chanteurs voulaient prendre modèle sur les acteurs du théâtre dramatique et montrèrent un plus grand souci de l'interprétation, non sans tomber souvent dans l'outrance et le cabotinage. Mais comment leur reprocher de « tirer de leur côté », lorsqu'ils étaient livrés à eux-mêmes, dans un spectacle où le maître d'œuvre le metteur en scène n'existait pas encore ?

Des personnalités du spectacle s'efforçaient pourtant de faire évoluer l'esthétique de la représentation scénique. En 1760, le maître de ballet Jean-Georges Noverre exposait dans ses Lettres sur la danse et sur les ballets une théorie de la scénographie à certains égards prophétique. Pour lui, tous les éléments d'un spectacle lyrique ou chorégraphique devaient être liés. Il s'insurgeait contre l'inconfort des costumes, contre l'éclairage par la rampe et voulait que le décorateur utilisât des tons dégradés pour permettre aux costumes de se détacher sur la toile de fond.

Ces idées demeurèrent pure théorie et il fallut attendre le séjour parisien de Gluck (qui, à Vienne, avait eu Noverre pour collaborateur) pour assister à une réforme effective du spectacle lyrique. Cette réforme portait, mis à part le côté purement musical, sur l'interprétation des chanteurs et sur la cohésion générale du spectacle ; en ce sens, on peut dire que Gluck fut, comme Lully, un compositeur-metteur en scène. Ses partitions étaient émaillées d'indications très précises (« avec surprise », « hésitant », « soucieux ») concernant la nature et l'intensité des sentiments qu'il s'agissait d'exprimer. Ce réalisme et cette vérité psychologiques, Gluck sut les obtenir de ses interprètes parisiens : Sophie Arnould, Mme Saint-Huberty, Mlle Laguerre. Au ténor Legros, créateur de la version française d'Orphée, il demanda, pour déplorer la mort d'Eurydice, de « crier » son désespoir « comme si on lui arrachait une jambe ». Gluck attachait aussi beaucoup d'importance à l'animation des chœurs, qu'il voulait voir participer à l'action comme ceux de la tragédie antique, et à l'intégration des ballets dans le drame (dans Orphée, à l'entrée des Enfers, c'étaient les danseuses et les danseurs qui lançaient au héros le célèbre « Non ! »). En revanche, il s'intéressait peu à la décoration et son influence sur la scénographie proprement dite fut minime. On nota pourtant, à son époque, un pas timide vers l'exactitude historique dans les costumes : dans Iphigénie en Aulide, par exemple, l'héroïne portait une robe dont la ligne se rapprochait de celle du vêtement grec. Mais cette transformation était dans l'air du temps, Gluck n'en était pas responsable.

Le XIXe siècle et la première moitié du XXe

Au début du XIXe siècle, le mouvement romantique toucha l'opéra comme les autres arts : les librettistes abandonnèrent peu à peu l'Antiquité et la mythologie pour les sujets « gothiques » ou historiques, et ce changement de lieux et de temps impliqua un nouveau style décoratif. Les toiles de fond évoquaient une nature luxuriante, ou des ruines au clair de lune, et ressemblaient de plus en plus à de la peinture de chevalet. Le monumentalisme s'imposait définitivement, et sa vogue était encore renforcée par l'intérêt que suscitèrent les nouvelles découvertes archéologiques faites pendant la campagne d'Égypte (sphynx et obélisques encombraient les productions de la Flûte enchantée réalisées en Allemagne dans les années 1810). Les décorateurs les plus en vogue furent Pietro Gonzaga, un disciple de Galli-Bibiena, et Alessandro Sanquiriquo (qui signa notamment les décors de la Vestale de Spontini).

À cette époque, on avait déjà abandonné les coulisses « à la Serlio » pour les remplacer, lorsqu'il s'agissait de représenter un intérieur, par des murs pleins. De même, on voyait apparaître de « véritables » plafonds pour fermer le haut des décors.

Le souci d'exactitude archéologique, dont désormais faisaient montre les décorateurs, n'avait pas atteint les costumiers. Non seulement ceux-ci faisaient fi de la vraisemblance historique, mais ils ne cherchaient pas à habiller les personnages d'un même opéra dans un style uniforme. Une telle désinvolture ne choquait guère les spectateurs. Le bel canto exerçait une royauté absolue et, au moins pendant le premier tiers du siècle, surtout en Italie, le public percevait l'opéra moins comme un spectacle que comme un concert en costumes.

L'ère des reconstitutions historiques

Ce furent les Français qui, avec le « grand opéra » et ses somptueuses reconstitutions historiques, allaient redonner au côté visuel de la représentation lyrique la place qu'il avait perdue. À partir des dernières années 1820 et des années 1830, l'Opéra de Paris se fit une spécialité des « grandes machines », dont l'intrigue, située dans un contexte historique précis et jugé pittoresque (la révolte des anabaptistes pour le Prophète, le concile de Constance pour la Juive), donnait prétexte à de multiples cortèges et défilés, à des déploiements de foule, voire à la représentation d'événements sanglants mais spectaculaires (le massacre de la Saint-Barthélemy dans les Huguenots). Il s'agissait d'éblouir le spectateur à la fois par l'ampleur des moyens mis en œuvre et la fidélité de la reconstitution. Les décors, surchargés de détails architecturaux, d'éléments de paysage, visaient à l'authenticité archéologique et géographique. Ils jouaient sur les effets de perspective et sur le trompe-l'œil, mais, quelle que fût l'habileté de décorateurs comme Cicéri, Despléchin, Séchan ou Cambon, l'illusion disparaissait lorsque les figurants se rapprochaient de la toile de fond (et comment éviter qu'ils ne s'en rapprochassent lorsqu'ils étaient plus de cent, dont certains à cheval ?).

La même volonté de reconstitution réaliste se retrouvait dans les costumes, dont on multipliait à plaisir le nombre et la diversité (dans une foule, tous les corps de métier, toutes les classes sociales, tous les âges étaient représentés ; dans une procession, tous les ordres religieux, toutes les dignités ecclésiastiques).

Bien entendu, le « grand opéra » exploita les progrès technologiques au fur et à mesure de leur apparition. Dès 1822, l'Opéra de Paris avait remplacé les lampes à huile par l'éclairage au gaz, qui permettait d'obtenir des effets réalistes de jour et de nuit et même de reproduire des phénomènes atmosphériques (au dernier tableau de Guillaume Tell, les nuages qui recouvraient le lac des Quatre-Cantons se dissipaient et l'on apercevait les montagnes couronnées de glaciers, que venaient frapper les rayons du soleil). À partir de 1849 et de la première représentation du Prophète, l'électricité allait permettre de « faire encore plus vrai ».

La mise en place d'un « grand opéra » était si complexe, elle mobilisait des énergies si nombreuses qu'il fallait un personnage pour coordonner tous les efforts. C'est ainsi qu'apparut officiellement, au début du XIXe siècle, la fonction de « metteur en scène ». Celui-ci veillait à la plantation des décors, décidait du groupement des chanteurs dans les duos et les ensembles, disposait les chœurs et mettait au point les éclairages. Mais il ne s'occupait absolument pas de la direction d'acteurs. Dans ce domaine, les interprètes étaient livrés à eux-mêmes. Ceux qui avaient des dons de comédien tiraient leur épingle du jeu, par exemple le ténor Nourrit ou Cornélie Falcon ; les autres se contentaient de quelques gestes stéréotypés, ou bien s'égaraient dans un réalisme brouillon. Les metteurs en scène de cette époque écrivaient des sortes de scénarios détaillés à l'usage de leurs futurs imitateurs : ainsi se sont créées des traditions et se sont perpétués, parfois jusqu'à nos jours, nombre de clichés.

Le style « à grand spectacle » des représentations de l'Opéra de Paris s'étendit peu à peu au reste de l'Europe, à la Scala de Milan comme aux théâtres allemands. Il demeura en usage même après la révolution wagnérienne.

Richard Wagner metteur en scène

On aurait pu s'attendre qu'un réformateur radical comme Richard Wagner, après avoir bouleversé l'architecture théâtrale dans son Festspielhaus, révolutionnât la mise en scène, au moins celle de ses propres drames lyriques. Il n'en fut rien : Wagner, à Bayreuth, demeura fidèle à l'illusionnisme naturaliste qui caractérisait la scénographie de son époque. Sans doute utilisa-t-il les procédés les plus modernes en matière d'éclairage, notamment les « poursuites », inventées en 1875, qui lui permettaient d'isoler Wotan ou Erda dans un faisceau de lumière colorée. Pour la décoration et la machinerie, il s'en tint aux procédés traditionnels : toiles peintes, coulisses découpées, « balançoires » pour les filles du Rhin, etc.

En revanche, Wagner fut un metteur en scène novateur en ce qui concerne l'interprétation et le jeu des acteurs. Pour obtenir l'expression juste, il demandait à ses chanteurs de " réciter " d'abord le texte de leur rôle. Il voulait que leurs gestes et leur mimique soient synchronisés avec la musique, qu'ils chantent en faisant face à leurs partenaires et que, dans les monologues, ils lèvent ou baissent les yeux plutôt que de regarder devant eux.

vérisme et naturalisme

vérisme et naturalisme